#충청지역 한 대학의 모 교수는 학생들이 면접을 보러갈 때마다 동행한다. 면접장으로 가는 동안 제자들에게 “핵심적인 결론부터 말하는 것도 잊지 말라”는 등 ‘족집게 면접 과외’를 하기 위해서다. 면접장에서는 평소 안면을 터온 인사담당 임원이나 직원들을 만나 “우리 학생 잘 부탁한다”며 눈도장을 찍는다.

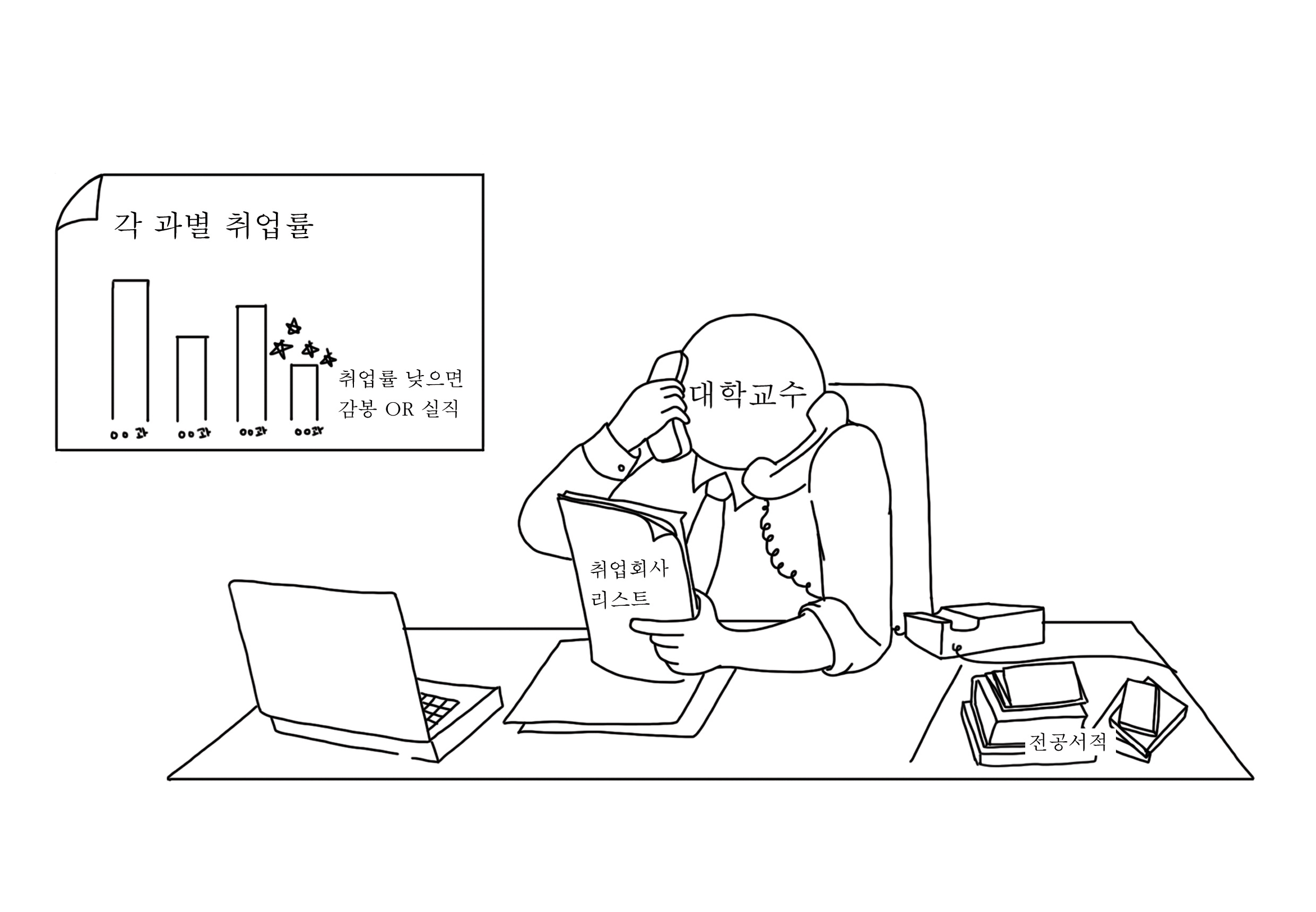

#호남지역 대학의 한 교수는 취업시즌만 되면 전화통을 붙들고 산다. 졸업생들의 취업을 부탁하기 위해서다. 그는 “취업률이 크게 떨어지자 대학본부로부터 학과를 아예 없애겠다는 ‘특명’이 떨어져 하루하루가 바늘방석이었다”며 “대학 동창은 물론 고교 동창들에게까지 제자의 취직을 부탁했다”고 한 언론 인터뷰에서 밝혔다.

이처럼 교수들이 취업률에 ‘올인’하는 이유는 정부의 대학 평가에서 취업률이 중요한 척도가 되기 때문이다. 특히 정부가 올해부터 취업률이 51%에 미달하는 대학을 부실대학 선정 시 우선 고려하기로 하면서 교수들이 받는 압박은 더욱 심해졌다.

몇몇 대학에서는 ‘마의 51%’를 넘어서기 위해 온갖 수단을 다 동원하고 있다. 강원대는 취업률을 구조조정과 연계하기로 하자 취업률이 저조한 일부 단과대와 학과는 자체 취업지원반을 운영하는 등 안간힘을 쓰고 있다. 대학 측에서도 취업비상대책반을 만들고, 매주 학과·단과대별 취업률을 파악하는 등 취업난 해소에 분주하다. 한라대의 경우 취업률 기준치를 정해 여기에 미달한 교수는 승진·재임용 심사에서 불이익을 주고 있다.

이런 현상은 정부재정지원제한대학으로 선정된 대학에서 더 두드러지게 나타난다. 지난해 정부재정지원제한대학으로 선정된 상명대는 취업률 지표 개선에 적극적으로 나섰다. 총장은 단과대학별 취업률 현황자료를 들고 다니며 수시로 재단 이사장실에 보고했고, 매주 학과별 취업률을 점검했다. 전체 교수들은 학과·지도교수별 취업률을 발표하는 취업방안 보고회에 3주마다 참가해야만 했다. 학과별 취업률은 매주 점검했다. 40% 중반에 머물던 취업률이 한때 70%를 넘어서기도 했다.

‘취업률 높이기’는 인문·사회, 예·체능 계열일수록, 그리고 지방대일수록 더욱 어렵다. 대전의 한 대학 관계자는 “제자들의 취업률을 높이지 않으면 내 직장이 없어질 수도 있기 때문에 지방대 교수들이 거리로 나설 수밖에 없는 것”이라고 말했다.

실제로 대전의 모 대학은 지난해 정부재정지원제한대학으로 지정된 후 교수들을 대상으로 취업 성과급제를 도입했다. 학생 1명을 취직시키면 50만 원을 지급하는 식이다. 영남의 한 대학도 교수 평가에 기존의 업적 외에 취업 실적을 새롭게 포함시켜 인센티브나 패널티를 주고 있다. 역시 지난해 재정지원제한대학으로 지정된 강원도의 한 대학은 학과별 취업률을 학내 전광판에 공개했다. 취업률이 낮은 학과 교수들에게 암묵적인 압박을 가한 것이다.

그러다보니 졸업생을 위장 취업시키는 사례도 발생하곤 한다. 교수가 직접 회사를 만들어서 졸업생을 직원으로 등록시키고 학교에서 월급과 4대 보험료는 지급하는 유형이다. 또 담당 교수가 친분이 있는 중소기업에 청탁을 해 졸업생을 위장 취업시키는 사례도 빈번히 발생하고 있다.

학과장이 단독으로 기업체와 MOU(양해각서)를 체결 하라는 지령이 떨어진 곳도 있다. 전북의 한 교수는 지역의 한 중소기업에서 제자들의 일자리를 만들어 주면 학과 혹은 대학에서는 급하게 필요한 인력을 제공하겠다는 일종의 ‘잡 매칭’계약을 맺어야만 했다.

김예은 기자 eskyen@dankook.ac.kr