우리에게도 교복을 입던 시절이 있었다. 대학에 가는 것이 세상 전부인 줄로 알던 때였다. 결코 끝나지 않을 듯했던 입시를 우린 버텨냈다. 머잖아서는 기다리던 새내기 삶을 겪어도 보았다. 시간이 지나며 새롭기만 했던 모든 것들이 점차 익숙함에 물들어갔다. 그 익숙함 탓에 지루해져서 우리는, 대학이란 것도 별 볼 일 없구나, 나직이 중얼대곤 한다.

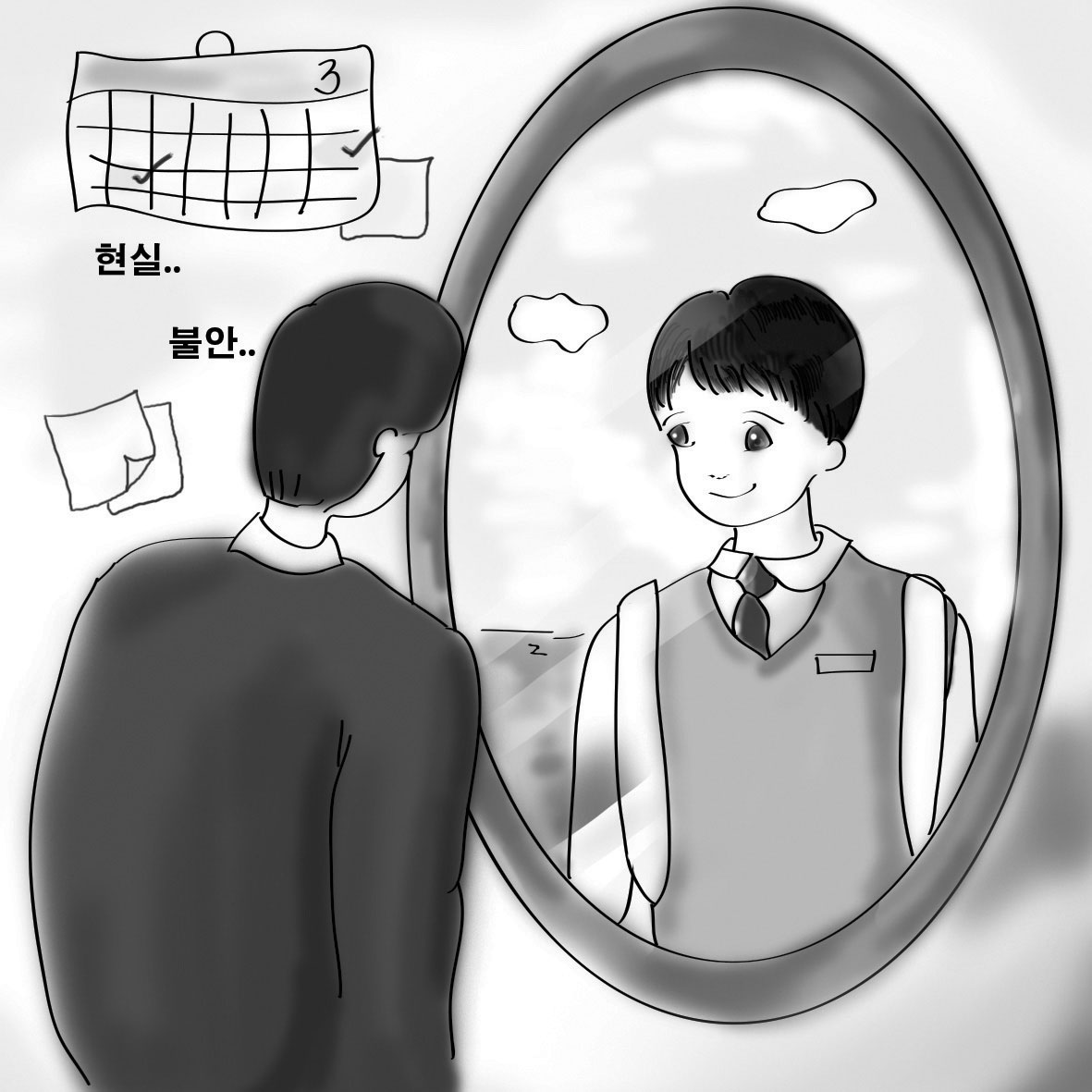

우리는 단순히 대학생활이 지겨워졌다는 사실만으로 불만을 토로하지 않는다. 다를 바 없이 닥쳐올 미래를 위해 준비하는 나날을 살아가지만, 그 이면에는 무어라 설명키 어려운 불안(Angst)이 늘 함께하고 있다. 그 으스스한 기분은 수험 시절과는 달리, 이번 시기를 버텨낸다 하더라도 곧장 사라지지 않을 것만 같다. 도대체 왜 자꾸 불안한 건지, 우리가 어째서 그것에 괴롭힘 당해야 하는지 물어도 알 턱이 없기만 한 듯하다. 그럴수록 우리는 학점·토익·인턴 등 내일을 위한 준비에 매달리며 잠시라도 그것을 떨쳐내고자 발버둥 친다.

그래도 우리는 불안에서 벗어나지 못한다. 좋든지 싫든지 우리는 어느 뜬금없는 날에 이 세상 속으로 들어와 버렸다. 얼마 동안은 부모에게 붙어먹고 살았지만, 그마저도 이젠 한계가 보이고 있다. 나이를 먹을수록 뚜렷해지는 것은 우리가 이 세계에 내던져졌다는 자각이다. 자의든 타의든 이곳 세계-내-존재로서 자신에게 할당된 시간을 남김없이 채워내야 한다. 모든 과정이 끝나면 우리는 최종 목적지인 죽음에 도달할 것이다. 그 누구도 자신의 죽음을 대신해줄 수 없다. 우리가 죽음을 향한 존재임을 자각하는 삶, 그것이 본래적 실존이다.

죽음 앞에서 우리가 일상적으로 추구하던 모든 것은 아무런 쓸모가 없게 된다. 이 같은 무화(Nichten) 가능성을 자각할 때 우린 불안을 마주한다. 이런 섬뜩한 기분을 버텨내기란 여간 어려운 일이 아니다. 우리는 그것 이전으로 도피할 수 있기를 바란다. 그리하여 찾아낸 것이 바로 교복을 입던 시절이다. 그 시절 우리는 교복에 덧대어 두발규정이다 뭐다 하는 것들로 학생이라는 평균적인 모습에 근접해갔다. 우리는 이미 공공에서 결정된 사항들에 자신을 짜 맞추기만 하면 되었다. 학생의 본분은 공부라는 통제 명분에 우리 자신을 내맡겼다. 어서 빨리 교복을 벗어던질 날이 오기만을 바라왔지만, 역설적으로 우리는 그것의 안락함 속에 몰입해 있었던 것이다.

한때 벗어던진 교복을 우리는 구태여 만우절에 찾아서 입는다. 또한 어딘지 모르게 그것과 닮은 과점퍼에 자신을 내맡기기도 한다. 그러나 이미 효력을 잃은 교복이나 과점퍼 따위는 우리에게 평균성에 안주할 명분을 제공해주지 못한다. 그래서 아무리 교복을 입어보아도, 전처럼 애증을 동반한 감흥은 도통 느껴볼 수가 없다. 그럴수록 우리는 더욱 처절하게 또 다른 평균성의 기준들을 찾아 그곳에 자신을 예속시킨다. 토익은 800점, 학점은 3.8까지, 인턴은 3개월 이상….

그런 것들이 교복을 대신하는 껍데기가 되어 우리에게 집요하게 덧씌워진다. 그것들은 모든 판단과 결정을 대신 내려주므로 무척이나 안락하다. 우리는 단지 거기 맞추어 갈 뿐이다. 우리는 그렇게 본래적 실존을 잃어버리고 공공성에 환원되어버린다. 하이데거가 이야기했던 퇴락(Verfallen)이란 바로 이런 것이다. 우리는 세인(das Man)의 끈질긴 지배에서 벗어나지 못하는 세인-자기(das Man-selbst)로 전락한다. 그러나 우리가 그 모든 것에 회의를 느끼기 시작한다면, 그리하여 어느 날 불안이 우리를 엄습하기 시작한다면, 우리는 그런 삶이 진정 자신이 살고자 했던 삶인지 묻지 않을 수 없다.

그저 다를 바 없이 살아가는 우리는 아직 교복을 마저 벗어내지 못한 채일지도 모른다. 누군가 억지로 씌워준 껍데기 속에 그대로 안주해 있으면서 말이다. 그러나 우리는 이제 선택을 해야 한다. 교복을 벗을 것인가, 벗지 않을 것인가? 물론 교복은 여전히 안락하며, 그 속에 안주하는 것이 도덕적으로 잘못되었다고 간단히 규정할 수도 없다. 그럼에도 우리는 여전히 묻는다. 불안과 마주할 것인가, 마주하지 않을 것인가? 그 결단은 오롯이 자신의 몫이어야 한다.