낮보다 밤이 더 아름다운 청계천. 그곳에 겨울을 알리는 빛초롱축제가 시작됐다. 올해로 10주년을 맞이한 청계천빛축제는 매해 다른 컨셉으로 서울의 밤을 꾸미며 사람들의 오랜 추억 속에 자리하고 있다. 10년 전, 가족과 함께 이곳을 찾았던 기자는 지난 11일, 무료한 일상에서 벗어나 동화 같은 밤을 즐기러 청계천을 다시 찾았다.

시청역부터 청계광장까지는 초행길이었지만 기자는 그리 헤매지 않았다. 사람들이 서로 약속이라도 한 듯 긴 줄을 그리며 걸어가고 있었기 때문이다. 연인, 친구, 가족처럼 보이는 이들의 손엔 오색빛깔의 풍선이 한가득 들려있었고 기대감으로 잔뜩 상기된 얼굴에서는 축제 분위기가 물씬 느껴졌다. 그렇게 도착한 1구간 앞, 크게 ‘SEOUL’이라고 설치된 조형물과 어린 왕자 모형은 기자에게 곧 추억의 밤이 시작된다는 걸 알리는 듯했다. 내국인과 외국인 가릴 것 없이 아름다운 서울의 밤을 기억하고자 하는 그들의 카메라 셔터 소리는 빛과 함께 어우러졌고, 그 뒤로 펼쳐진 등불은 눈을 의심할 정도로 아름다웠다.

청계광장에 이어진 2구간은 고전 동화 인물들이 정렬된 길로, 기자를 잠시 추억 속에 빠지게 만들었다. 어릴 적 동화 속에서나 보던 주인공이 눈앞에 튀어나온 듯 만들어진 선녀와 나무꾼, 해와 달이 된 오누이, 혹부리 영감 등불을 차례로 보다 보니 절로 감탄사가 터져 나왔다. 추억 속 고전 캐릭터가 사실적이고 강렬한 색으로 표현된 것을 본 주변 이들은 곧 하나둘 자신의 추억 보따리를 꺼내 조잘대기 시작했다.

그렇게 길을 따라 걷던 중, 잠시 고개를 들어 하늘을 본 기자는 형형색색의 청사초롱을 만날 수 있었다. 하늘을 가득 메운 청사초롱을 보자, 동화 주인공의 등불을 볼 때와는 다른 감동이 밀려왔다. 그렇게 기자가 빨갛고 파란 청사초롱에 눈을 떼지 못한 채 카메라 버튼을 누르는 동안, 옆에서는 8분간의 디지털 캔버스 공연이 펼쳐지고 있었다. 광교 상류의 레이저와 안개 분수를 활용한 연출은 매우 흥미로웠고 태극기 문양이 등장하자 사람들은 너도나도 박수를 보냈다.

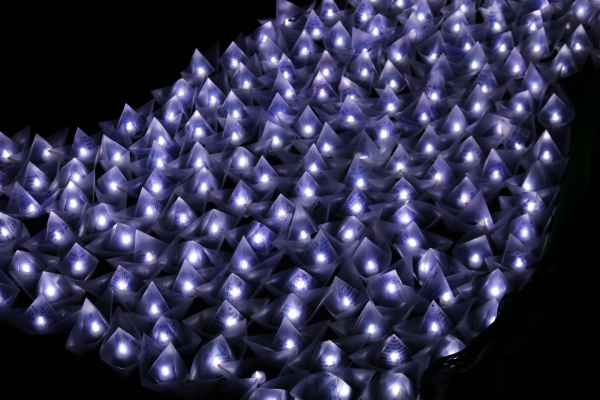

그러던 중 어디선가 사람들이 웅성대는 소리가 들리기 시작했다. 소리를 따라가 도착한 곳에는 소망등 띄우기, 종이등, 서울등, LED 전구 빛초롱볼펜 만들기와 같이 빛과 관련된 체험을 할 수 있는 공간이 마련돼 있었다. 기자는 서울빛초롱축제를 대표하는 체험인 소망등 띄우기를 해보기로 했다. 단돈 5천원이면 물에 젖지 않는 재질의 종이를 받아 작은 소원배를 만들 수 있었다. 설명서를 읽고, 주변 봉사자들의 도움을 받아 평소 기자의 바람을 써내려갔다. 가족과 지인의 행복, 단대신문의 안녕을 빼곡이 적은 소원등을 청계천에 살포시 띄우자 기자의 배는 물결을 따라 수백개의 소원배와 한데 모여 은은하게 빛났다. 반짝이는 소원배 앞에서 두손을 모은 채 다시 한번 소원을 읊으니 기자의 얼굴엔 옅게 미소가 번졌다.

마지막 구간에 들어서니 서울역 등불 아래서 단잠에 든 새 한마리가 보였다. 서울의 밤을 수놓은 등불을 따라 새도 같이 축제를 즐긴 것일까. 반짝이는 등불은 청계천을 금빛으로 물들였고 종로 전차와 N서울타워, 그리고 펼쳐진 오색의 물고기가 거리의 끝을 알리는 듯했다. 혼자 축제를 즐기고 돌아가는 길, 기자의 앞에 한 가족이 손을 잡고 지나가는 걸 보니 문득 내년 11월엔 기자도 가족과 함께 다시 한번 서울의 밤을 느끼고 싶다는 생각이 들었다. 동화 같은 서울의 밤을 추억의 서랍에 저장하고 싶다면 바로 지금, 사랑하는 이와 손잡고 청계천을 거니는 것은 어떨까.