평소 사진과 전시에 관심이 많은 기자는 그 둘을 한 번에 즐길 수 있는 <사울 레이터: 창문을 통해 어렴풋이>라는 사진 전시를 자연스레 알게 됐다. 전시 소개란에 자리 잡은 사진 몇 장은 기자의 취향을 정확히 저격했다. ‘이건 꼭 가야해’라는 강한 집념으로 바로 예매 버튼을 누르고 남창동으로 향했다. 한때 하루에 필름 한 롤을 썼을 정도로 필름 카메라로 세상을 담는 일이 좋았는데 근래 조금 바쁘다는 이유로 필름 카메라와 권태기를 맞았다. 그럼에도 좋아하는 마음은 여전했기에 필름 카메라와의 관계 회복을 포고하며 사진전을 감상하기 시작했다.

창문과 같은 무언가를 통해 보이는 것을 좋아했던 사울 레이터의 사진엔 다채로운 색감이 담겨 있다. 그는 컬러 사진 시대를 연 1970년대 작가들보다 훨씬 앞선 1940년대부터 컬러 필름을 사용했다. 당시에는 획기적인 기술이었던 컬러 사진이지만, 동시대 평론가들은 색상 재현에 한계가 있었던 초기의 컬러 사진이 진실을 왜곡한다며 비판했다. 하지만 그는 이에 동조하지 않고 자신만의 사진을 찍었고 21세기에 들어선 사진 현상 기술로 그의 색을 최대한 구현하는 사진전이 열렸다. 기자는 그의 시선을 감상하며 필름 카메라 사진의 매력에 대해 고찰했다.

필름의 종류, 카메라 그리고 찍는 사람에 따라 달라지는 사진에 대해 생각하니 언제든 찍고 볼 수 있는 휴대전화 카메라가 주는 익숙함에 사진의 소중함을 잊었다는 것을 깨달았다. 집으로 돌아와 책상에 앉아 해묵은 필름 카메라를 꺼냈다. 기자는 ‘캐논 오토보이 라이트 1’이라는 카메라를 쓴다. 오토 카메라이기 때문에 조작하기 쉽지만, 투박한 느낌을 준다. 후보정으로 내는 감성과는 또 다르게 찍히는 이 카메라로 일상을 다시 한번 담아 보기로 결심했다.

거리로 나온 기자는 이전에 넣어둔 필름의 컷 수가 얼마 남지 않은 것을 확인했다. 이미 써 버린 컷에 어떤 사진이 담겨 있는지도 까먹을 정도로 묵혀 뒀기에 얼른 이 롤을 다 쓰고 다른 필름으로 갈아 현상하기로 했다. 그래서 향한 곳은 ‘필름 자판기’ 앞이었다. 최근 필름 수급이 힘들어져 가격이 올랐지만, `최애' 필름은 포기할 수 없어 과감하게 버튼을 눌렀다. 필름은 종류에 따라 색감이, 적힌 숫자에 따라 입자 크기가 달라진다. 기자는 푸른끼가 강조되고 입자가 200보다 굵은 최애 필름, ‘코닥 울트라 맥스 400’을 뽑아 들었다.

신비로운 일들은 익숙한 장소에서 벌어진다고 했던가. 새로운 것을 찾기 위해 늘 지구 반대편으로 떠날 필요는 없다. 기자는 친구들과의 추억이 있는 예쁜 카페 전경을 설레는 마음으로 담았다. 우연히 들른 ‘후지필름 코리아’가 주최한 사진 전시 <플라워 포엠>에서는 작품 사진을 찍으며 작가의 시선을 기자의 시선으로 치환시켰다. 필름의 컷 수는 36컷 내외로 한정돼 있으니 정말 소중한 것들에만 필름을 할애하려 노력했다. 그렇게 사진 삼매경에 빠져 있던 중 필름이 걸리는 소리가 들리더니 요란한 소음을 내며 반대로 감기기 시작했다. 드디어 한 롤을 다 쓴 것이다.

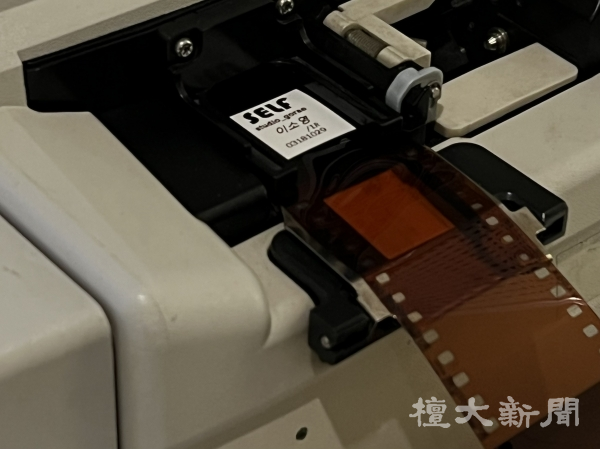

원래 계획은 두 롤이 모이면 사진관을 방문해 사진을 받아올 예정이었지만, 찍은 사진을 얼른 보고 싶은 마음에 바로 사진관으로 발걸음을 옮겼다. 충무로에는 사진을 직접 스캔하고 보정할 수 있는 국내 유일 셀프 사진관인 ‘고래 사진관’이 있다. 필름은 어떤 현상기에 스캔하느냐에 따라서도 느낌이 다르다. 셀프 현상이 처음인 기자는 제일 조작하기 편하고 빠르다는 ‘노리츠’를 선택해 사진을 확인했다. 빛의 세기를 계산하지 못해서 다 날아가 버린 사진, 거리 조절을 못해 초점이 엉뚱한 곳에 잡힌 사진을 보면 아쉬웠지만, 예쁘게 담긴 추억들을 볼 땐 행복했다.

찍을 당시 피사체의 색감은 본인만이 안다. 이러한 점이 셀프 스캔의 묘미라 할 수 있겠다. 당시 기억을 회상하며 보정을 끝낸 기자는 파일을 압축해 휴대전화로 옮겼다. 굳이 사진을 인화하지 않아도 필름의 사진을 휴대전화로 옮겨 간직할 수 있으나, 베스트 컷은 선물하고 싶은 마음에 인화했다. 필름 사진은 분명 수고가 존재한다. 들이는 노력만큼 소중한 것들을 생각해 아껴 찍게 된다. 현상할 때는 당시 기분과 상황이 떠오른다. 바래져가는 추억을 다시금 진하게 각인하는 과정이라고 생각한다면 그 수고는 아무것도 아닌 것처럼 느껴진다.