우리나라 헌정사상 최초로 자유민주주의를 수호하기 위해 불의의 독재권력에 항거한 4·19 민주혁명이 48주년을 맞는다. 이에 4·19혁명의 자유민주주의 수호 정신이 오늘날 가지는 의미를 찾기 위해 ‘4·19국립묘지’를 찾았다. 서울시 강북구 수유동에 위치한 ‘4·19국립묘지’는 1993년 ‘4·19의거’ 혹은 ‘4·19’라 지칭되던 4·19혁명이 ‘혁명’으로 평가받게 되면서 성역화 사업을 거쳐 1995년 공원묘지에서 국립묘지로 승격된 바 있다. <편집자주>

지난 12일, 4·19국립묘지에는 며칠 남지 않은 4·19민주혁명 48주년을 맞이하기 위해서인지 유독 참배 온 시민들이 많았다. 엄마 손을 붙잡고 온 어린아이들부터 백발의 노인들까지 4·19민주혁명으로 목숨을 잃은 분들이 안치된 묘역을 찾았다. 화창한 봄 하늘 아래 4·19민주혁명을 기념하는 탑은 그 역사적 의의를 드높이고자 하늘 높이 뻗어있었고 그를 마주보는 ‘정의의 불꽃’은 그날의 민주주의에 대한 열망과 정열을 상징하며 우뚝 솟아 있었다. 이 외에도 4·19혁명의 정신을 담은 시비와 조각상들은 4·19 민주혁명의 의미를 되새기게끔 했다.

1945년, 36년간의 길고 긴 일제의 식민정치에서 벗어나 광복의 기쁨을 누리기도 전에 남북분단의 아픔을 맞은 우리 민족은 그에 뒤이어 또 한번의 아픔을 겪어야만 했다. 이승만 정부의 독재정치가 바로 그것이었다. 이 부당한 독재정치에 저항한 젊은 학생들은 1960년 4월 19일 선언문 낭독에 뒤이어 거리로 뛰쳐나왔다. 시민들까지 대열에 합류하면서 대규모 혁명으로 번졌다. ‘피의 화요일’이라 불리는 이날 시위에 가해진 경찰의 무차별 사격과 폭력으로 수많은 젊은 학생들과 시민들이 희생됐다. 이를 지켜보던 대학교수단의 시국선언과 더불어 전국민이 궐기했다. 전국적으로 민주주의를 바라는 염원이 물결치기 시작한 것이다.

4·19혁명은 오늘날 우리가 당연하다고 여기는 민주주의의 역사이자 유산이라고 할 수 있다. 젊은 학생들이 피를 흘리고 목숨을 잃었으며 그것으로 우리는 민주주의를 얻은 것이다. 그러나 4·19혁명이 있고나서 우리나라에 곧바로 민주주의가 찾아온 것은 아니다. 5·16쿠데타로 인해 군사독재정권이 들어섰기 때문이다. 이후 우리나라는 30년간 4·19혁명이 불러온 민주주의 정신을 이을 수 없었다. 그런 이유로 그간 ‘4·19의거’ 또는 ‘4·19’로 지칭되던 4·19혁명이 35주년을 맞고 나서야 비로소 4·19는 혁명으로 재조명받게 되었고, 그와 더불어 서울시에서 공원묘지로 관리하던 4·19묘지가 1995년 ‘국립묘지’로 승격되었다. 현재 4·19국립묘지에는 4·19혁명 당시의 사망자와 혁명부상자로서의 사망자, 4·19혁명 유공 건국포장 수상자 등이 묘역에 안장돼 있다.

묘역을 둘러보다가 1960년 4월 19일 남대문 앞에서 시위하던 중 총상을 입고 사망한 우리 대학의 故 김성수 동문의 묘지 앞에서자 민주주의를 위해 희생한 김 동문의 숭고한 정신에 숙연해 졌다. 묘비에 붙은 사진을 바라보자니 어쩐지 이 시대를 당연하게 살고 있는 기자가 부끄러워지기도 했다.

지금 우리는 4·19혁명이 추구했던 바가 오늘날 어떤 의미를 가지는지 생각해 볼 필요가 있다. 4·19혁명은 독재정권을 시민의 힘으로 무너뜨린 ‘시민혁명’이었다. 현재 우리의 민주주의가 4·19혁명이 추구했던 바를 어떻게 계승하고 있는지 반성하고, 앞으로 사회의 여러 부분에서의 민주주의를 질적으로 발전시키는 것이 우리의 업은 아닐까.

강난희 기자 lanhee85@dankook.ac.kr

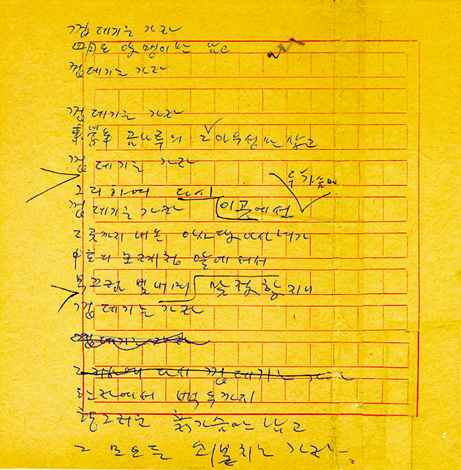

껍데기는 가라

신동엽(사학·53졸) 시인

껍데기는 가라

사월(四月)도 알맹이만 남고

껍데기는 가라.

껍데기는 가라

동학년(東學年) 곰나루의 그 아우성만 살고

껍데기는 가라.

그리하여, 다시

껍데기는 가라.

이곳에선, 두 가슴과 그곳까지 내논

아사달 아사녀가

중립(中立)의 초례청 앞에 서서

부끄럼 빛내며

맞절할지니

껍데기는 가라

한라에서 백두까지

향기로운 흙 가슴만 남고.

그 모오든 쇠붙이는 가라.

■ 4·19 국립묘지 참배객 노은희(47·대치동) 주부

“그들이 추구했던 가치의 소중함이 가슴속에 밀려옵니다”

묘역 앞에서 눈시울이 붉어진 채 두 손을 모으고 서있던 노은희(47·대치동) 씨. 묘역의 모습을 담기 위해 셔터를 누르던 기자의 카메라 렌즈에 잡힌 노 씨에게 다가가 사연을 물었다.

“유가족이 이 곳에 묻힌 것은 아니에요”. 노 씨는 촉촉해진 눈가를 수줍게 훔치며 말을 이었다. “살아가는 데 누구나 가치를 갖고 살지요. 이곳에 오니 우리는 현재 어떤 가치들을 갖고 살아가고 있는지 생각해보게 되네요”. 자식을 키우는 사람으로서 어린 학생들의 묘역 앞에 서서 눈물을 흘리지 않을 수가 없었다는 노 씨는 결국 참았던 눈물을 흘렸다. “나이가 아주 어린 학생들까지 이렇게 민주주의를 위해 목숨을 바쳤다고 생각하니 가슴이 아프네요. 이분들이 목숨 바쳐 추구하던 것들이 오늘날 얼마나 당연하게 여겨지고 있는지 생각해보면 반성하게 됩니다”.

4·19혁명이 오늘날 우리가 살고 있는 민주주의를 마련한 토대가 되었기에 이를 위해 고인이 된 분들의 가치가 한 없이 소중하게 느껴진다는 노 씨. “사람은 죽어서 누구나 족적을 남기기 마련인데, 이곳에 묻힌 분들의 족적은 우리가 살아가는 현재를 만들어준 위대한 것이라 현재를 살고 있는 저로서는 제가 남길 족적이 어떤 것이 될지 부끄럽기만 합니다”.

노 씨는 이곳을 다녀가는 모든 사람들이 4·19혁명의 정신을 기리며 우리가 누리고 있는 것들에 대한 소중함을 다시 한번 깨닫게 되었으면 좋겠다며 봉안소로 발걸음을 옮겼다.