“한 마리 원한 맺힌 새가 궁중을 떠난 뒤로 푸른 산속을 헤맨다”

조선초기는 상왕(上王), 즉 생존해 있으면서도 왕위를 물려준 왕이 연이어 등장하였다. 태조 이성계는 이른바 왕자의 난이 일어나자 정종에게 자리를 물려주었고, 별로 왕위를 달가워하지 않았던 정종은 동생 이방원(태종)에게 왕위를 양보했다. 태종 역시 스스로 왕위에서 물러나 상왕이 되었다. 세종, 문종을 지나 다시 단종이 수양대군(세조)에게 왕위를 물려주었다. 그런데 단종은 앞선 상왕들과는 달리 강원도 영월로 유배당한 후 비참한 최후를 맞이했다. 이러한 비극은 수양대군이 왕권을 차지하기 위해 벌인 일이었다.

몹시 병약했던 문종은 오래 살지 못할 것이라는 생각에 세자가 늘 걱정이었다. 문종은 야심이 가득한 동생 수양대군을 특히 경계하였다. 이에 문종은 병이 깊어지자 황보인, 김종서 등에게 나이 어린 세자를 잘 보필해 줄 것을 부탁했다. 결국 문종은 즉위한 지 겨우 2년 3개월 만에 세상을 떠나고 말았다. 문종이 염려한 대로 수양대군은 단종이 즉위한 지 얼마 되지도 않아 황보인, 김종서 등을 제거하고 권력을 장악하였다. 이렇게 하여 단종은 단지 이름뿐인 왕이 되었다. 결국 단종은 수양대군에게 왕위를 물려주고 상왕이 되었다. 그런데 세조가 즉위한 이듬해에 성삼문, 박팽년 등 이른바 사육신이 단종의 복위를 꾀하다가 발각되어 처형되었다. 단종은 이 사건에 연루되었다는 혐의를 받고 노산군으로 강등되어 영월에 유배되었다.

영월의 청령포는 삼면이 강물로 둘러싸이고 서쪽으로는 험준한 암벽이 솟아 있어 배를 이용하지 않고는 출입할 수 없는 곳이다. 단종은 이 감옥 같은 곳에서 외부와 단절된 채 생활했다. 그러던 중 홍수로 인해 청령포가 범람하자 관풍헌으로 잠시 옮기게 되었는데, 이때 매죽루에 올라 “두견새가 슬피 우는 달 밝은 밤에/시름에 겨워 누각에 오르니/네 울음 슬퍼서 내 듣기 괴로워라/네 울음소리 없으면 내 시름도 없을 것을”이라고 하였다. 단종은 두견새의 울음 소리를 듣고 슬픔과 한이 복받쳐 올라 "네 울음 슬퍼서 내 듣기 괴로워라"고 했던 것이다. 이 자규사(子規詞)가 너무 애절하여 영월 사람들은 매죽루를 자규루로 부르게 되었다. 그리고 단종은, “한 마리 원한 맺힌 새가 궁중을 떠난 뒤로 외로운 몸 짝 없는 그림자 푸른 산속을 헤맨다/두견새 소리 끊어진 새벽 산봉우리 달빛만 흰데/피를 뿌린 듯한 봄 골짜기에 지는 꽃만 붉구나”라는 시 한 수를 지었다. 따뜻한 봄날 골짜기에 핏빛처럼 물든 진달래를 본 단종은 아마도 자신의 죽음을 예견했을 것이다. 1457년(세조 3) 9월에 금성대군이 단종의 복위를 꾀하다가 발각되자, 이 일을 빌미로 단종도 죽음을 당했다.

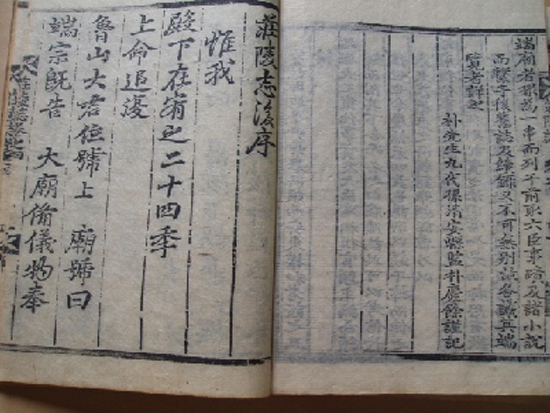

단종은 묘호도 없이 노산군으로 불리다가, 1698년(숙종 24년)에 복위되어 묘호를 단종, 능호를 장릉이라 했다. 그리고 1711년(숙종 37)에 단종의 사적을 새로 모아 『장릉지』를 간행했다. 『장릉지』를 펴낸 것은 범례에서 말한 대로 당시에 쓰인 자료들은 사실이 왜곡되어 있어 믿을 수 없었기 때문이다. 『장릉지』에 인용된 『음애일기』에 따르면, “노산군이 영월에서 금성군의 실패를 듣고 자진하였다고 하였는데, 이것은 여우나 쥐 같은 놈들의 간악하고 아첨하는 말장난이다. 당시 실록을 편찬한 자들은 모두 세조를 따르던 자들이다”라고 하여 실록에 전하고 있는 단종의 일은 그대로 믿을 수 없다고 했다.

예를 들면 『세조실록』에는, “노산군이 목 매어 죽으니 예법을 갖추어 장사지냈다”고 하였으나 『장릉지』에는 “활끈으로 목 졸라 숨지게 하였다. 강물에 던져 버린 시신을 엄홍도가 몰래 거두어 매장하였다”고 서술했다. 이렇듯 『장릉지』는 『단종실록』, 『세조실록』이 왜곡한 단종에 대한 일을 제대로 바로잡은 ‘실록’인 셈이다. 우리대학에는 『장릉지』의 목판본과 필사본이 소장되어 있다.

김철웅(동양학연구소)

저작권자 © 단대신문 : 펼쳐라, 단국이 보인다 무단전재 및 재배포 금지