가끔 혼자 있고 싶을 때가 있습니다. 누구나 그렇겠죠. 사람과 말들이 지긋지긋할 때 있지 않나요? 아무도 만나기 싫고, 아무 말도 하고 싶지 않을 때. 모든 게 엉망일 때. 그럴 땐 그저 빨리 집에 가고 싶은 마음이 간절하죠. 웃음이 주는 피곤함에서 벗어나 불 꺼진 방 안에 잠들 수 있기를 바라면서요.

가끔씩 못 견디게 지칠 때면 저는 어두컴컴한 방에 숨어 <라스베가스를 떠나며>를 봅니다. 벌써 스무 번도 넘게 봤네요. 볼 때마다 매번 울었습니다. 그러면 한결 개운해져요. 이런, 글이 무거워지려는군요. 지금 스팅의 ‘Angel Eyes’를 듣고 있는 데다 밖에 비까지 내리거든요. 영화를 너무 여러 번 본데서 오는 부작용인 것 같습니다. 파블로프의 개처럼, OST를 듣거나 세라가 뒤에서 벤을 끌어안고 있는 포스터만 봐도 이 영화의 정서 속으로 들어가버려요.

<라스베가스를 떠나며>는 삶의 벼랑 끝에 손톱만 매달린 이들의 사랑 이야기입니다. 술 먹다 죽으려고 라스베가스에 온 알콜중독자와 덩그러니 홀로 거리를 떠도는 창녀의 이야기죠. 이 영화에 치유력이 있는 까닭은 너무나 아프고 외로운 사람들의 얘기이기 때문일 것입니다.

영화로 들어가기 앞서 원작자 존 오브라이언 얘기를 하지 않을 수 없습니다. 실은 이 영화의 원작은 존이 자신의 경험을 바탕으로 쓴 소설이거든요. 창녀와 사랑에 빠진 알콜중독자는 실제 존의 모습이었다고 합니다. 시나리오 작가인 영화 속 설정과 달리 실제로는 삽화 작가였다고 하네요. 세상에 아무런 미련이 없는 존이 삶을 연장한 이유는 딱 하나였습니다. 자신의 이 슬픈 사랑을 영화로 만드는 거였죠. 그리고 영화 계약이 성사된 지 2주 후, 존은 자기 머리에 권총을 쏴서 생을 마감했습니다. 34살의 짧은 생이었습니다.

존의 자살로 인해 마이크 피기스 감독은 충격을 받았습니다. 영화 제작을 중단해야할지 심각하게 고민했다죠. 이 영화는 말하자면 자살한 원작자의 슬픈, 그러나 무척 아름다웠던 마지막 이야기인 셈입니다. 그런 점이 숙연한 까닭인지 영화의 연출, 각본, 음악, 연기 모두에 순도 높은 진정성이 녹아있는 것 같습니다. 350만불로 4주 만에 찍은 16mm 영화라는 사실이 믿기지 않는 완성도를 보여주죠. 그해 작품상과 연기상을 싹쓸이 했습니다. 만약 존이 그렇게 일찍 자살하지 않고 살아서 이 영화를 봤다면, 어떻게든 살아갈 수 있지 않았을까 하는 생각이 들 정도로 치유력 있는 영화입니다.

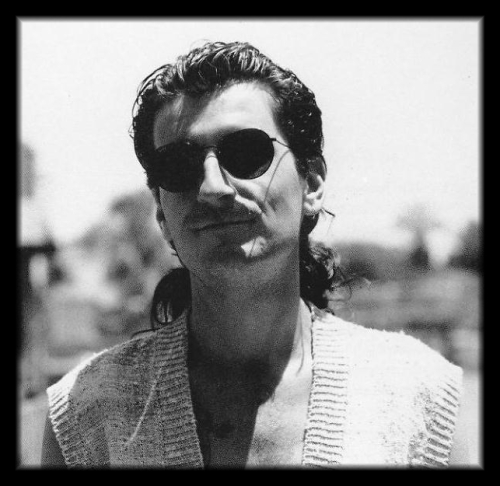

영화는 벤(니콜라스 케이지)이 쇼핑카트 가득 술을 담는 씬으로 시작합니다. 벤의 삶은 망가져 있습니다. “술을 먹기 시작해서 아내가 떠난 건지, 아내가 떠나서 술을 먹기 시작한 건지 이젠 나도 모르겠다”는 대사처럼 모든 것이 엉망입니다. 결국 끝까지 살기를 포기하고 퇴직금으로 술이나 먹다 죽으려고 라스베가스로 떠납니다. 거기서 세라(엘리자베스 슈)를 만나죠. 포주의 폭력에 떨며 몸을 파는 세라도 삶이 너덜너덜하긴 마찬가지입니다.

거리에서 벤은 세라를 삽니다. 그러나 오럴섹스를 해주려는 세라를 벤은 만류합니다. 돈은 줄테니까 그저 얘기나 나눠달라고 말하죠. 두 사람은 밤새 이야기를 나눕니다. 곧 서로의 상처를 알아보고 연민하게 됩니다. 포주에게 풀려난 뒤 세라는 벤과의 사랑을 꿈꿉니다. 사랑에 빠진 소녀처럼 설레는 표정으로 벤을 바라보죠. 그런데 벤은 이런 말을 합니다. “절대로, 절대로 나한테 술을 그만 마시라고 말해선 안 돼.”

아마 벤은 자신의 망가진 삶에 세라를 끌어들이고 싶지 않았기 때문에라도 술 먹기를 멈추지 않은 것 같습니다. 제가 벤이라면 아직 아름다울 때 떠나주는 것이 세라를 위한 일이라 생각했을 것 같아요.

벤과 세라의 짧은 사랑은 먹먹할 정도로 아름답습니다. 그런데 전 모르겠어요. 알콜중독자에게 휴대용 술병(hip flask)을 선물하는 세라의 사랑처럼, 상대를 있는 그대로 받아들이는 것이 사랑일까요? 아니면 “당신은 내가 더 나은 사람이 되고 싶게 만든다”는 <이보다 더 좋을 순 없다> 주인공의 고백처럼, 서로에게 맞춰가는 것이 사랑일까요? 사랑하는 사람에게 변화를 바랄 권리는 있는 걸까요?

영화 좋아하는 김상천

nounsverbs@naver.com

잘 쓰다가 급하게 마무리 한 느낌이 강하네요

글쓴님처럼 20번 이상 본 것은 아니지만

96년부터 적어도 대여섯번은 봤는데

뭔가 다른 아니면 심도 있는 얘기를 할 줄 알았는데

읽다가 갑자기 허무해져버렸어요